はじめに

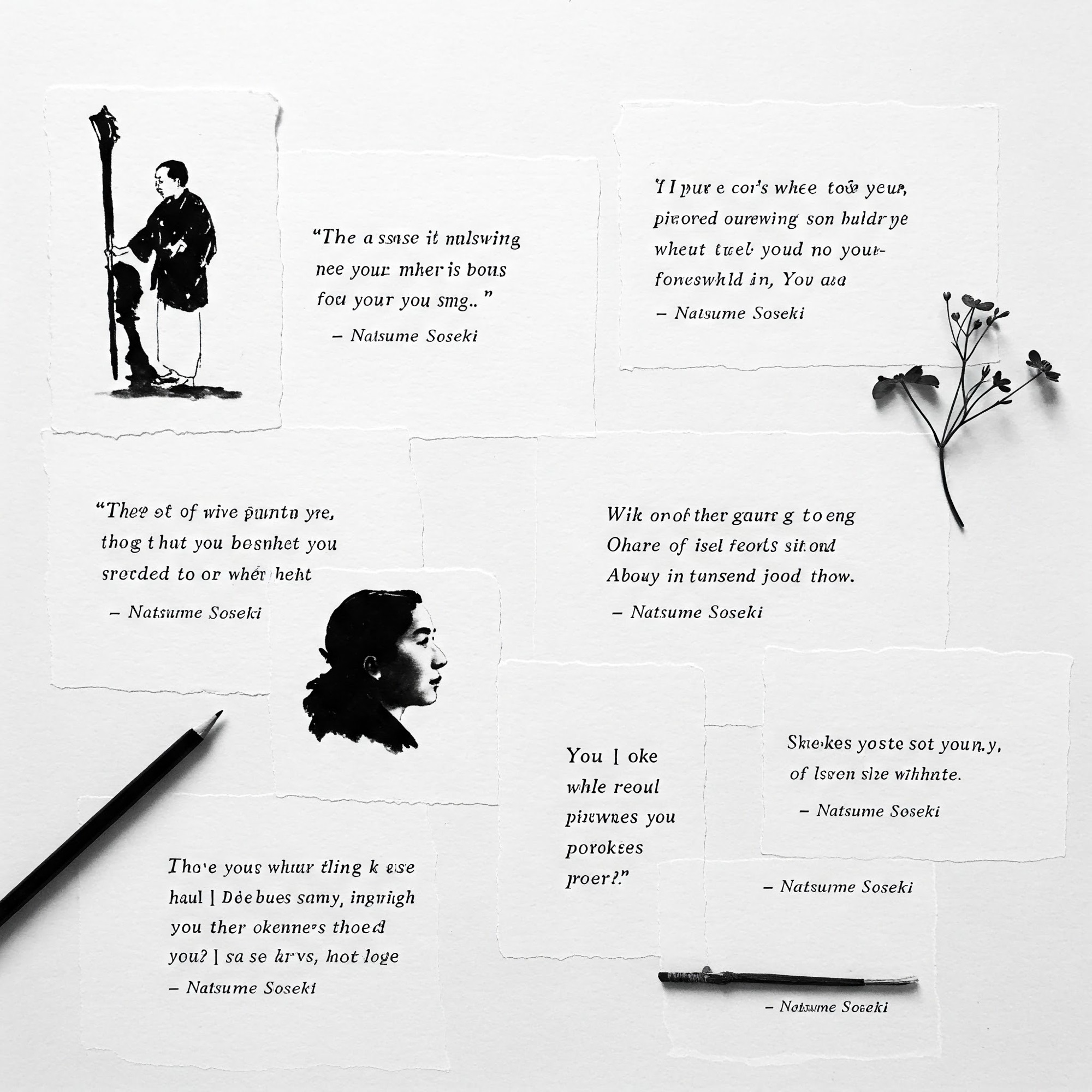

日本近代文学を代表する文豪・夏目漱石は、小説家であると同時に、深い人生哲学を持った思想家でもありました。彼の作品や講演には、人間関係、芸術、孤独、自己認識などにまつわる数々の名言が散りばめられています。この記事では、漱石の名言の中から厳選した5つをご紹介し、それぞれの意味をわかりやすく解説します。

名言1:

「芸術は自己表現である。」

意味と解説:

この言葉は、芸術を単なる技巧や模倣としてではなく、**「個人の内面を表す手段」**と捉える漱石の芸術観を端的に表しています。周囲の評価や時代の流行に左右されず、自分自身の感性や思想を表現することこそが真の芸術であるという考え方です。現代のクリエイターや表現者にも通じるメッセージです。

名言2:

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」

出典:『草枕』

意味と解説:

この有名な冒頭の一文は、生きづらさに対する漱石の繊細な感性を表しています。理性で生きれば対立し、感情で動けば自分を見失い、信念を貫けば息苦しくなる。つまり、人間社会は常に矛盾の中にあり、簡単に「正解」は見つからないのです。この言葉は、現代人のストレス社会にも通じる共感を呼ぶ名言です。

名言3:

「人は他人のために生きるのだ。」

出典:『こころ』

意味と解説:

一見利他的なこの言葉には、人間関係における倫理観と自己犠牲のテーマが込められています。漱石は個人主義を唱えつつも、「人間は他者との関係の中でしか存在し得ない」という厳しい現実も描いています。現代においても、他者とのつながりが人生の意味をつくるという普遍的なメッセージとして受け止められます。

名言4:

「世の中には二通りの人間がある。自分で考える人間と、他人に考えてもらう人間と。」

意味と解説:

この言葉は、主体性と依存の違いを鋭く指摘した名言です。漱石が生きた明治時代、日本人は西洋の価値観を受け入れる一方で、自分の頭で考える力を失いかけていたとも言えます。この名言は、情報過多な現代においても、「何を信じるか」「どう生きるか」を自分で決めることの大切さを教えてくれます。

名言5:

「自分というものが、いかにわからないかということを、わかるところから始めなければいけない。」

意味と解説:

自己認識を深めるためには、まず「自分が自分を知らない」という事実を受け入れることから始めなければならない、という哲学的な名言です。これは、**心理学や自己啓発の世界でも重視される「メタ認知」**に通じる考え方であり、内省のスタート地点として多くの人の心に響きます。

おわりに:夏目漱石の言葉は今を生きるヒントになる

夏目漱石の名言は、ただの美しい日本語ではなく、人間の本質や社会の矛盾、そして生きる苦しさと美しさを鋭く描き出した哲学です。漱石の言葉を通して、自分自身の生き方や価値観を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

コメント