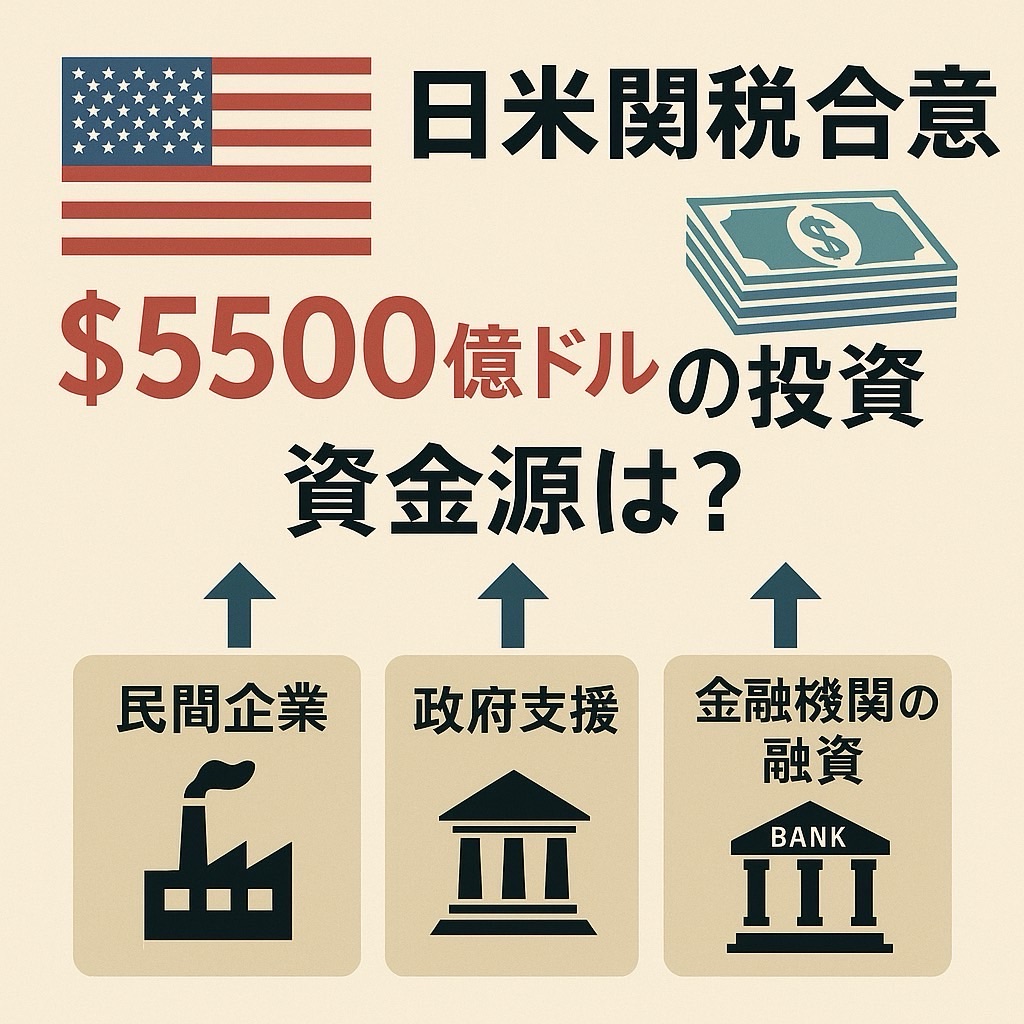

2025年に合意された日米間の新たな関税協定により、日本はアメリカに対して総額5500億ドル(約80兆円)にも及ぶ投資を約束しました。この巨額の資金はどこから捻出されるのか、政府の負担はあるのかなど、多くの疑問が浮上しています。この記事では、その財源の内訳と背景について詳しく解説します。

民間企業による巨額投資が中心

この投資の主な担い手は、トヨタ、ソニー、ソフトバンクなど日本を代表する大企業です。これらの企業は、米国内での以下のようなプロジェクトに投資する予定です。

- 自動車工場の新設や拡張

- 半導体製造拠点の建設

- 再生可能エネルギーやインフラ整備

これらの投資は、各社の手元資金や社債発行、銀行借入によって賄われます。つまり、民間主導の経済活動が大部分を占めているのです。

政府系支援や金融機関の融資も後押し

投資の実行には、日本政府による支援も不可欠です。具体的には以下のような形での支援が想定されています。

- 日本政策投資銀行や国際協力銀行(JBIC)による低利融資

- 貿易保険(NEXI)による信用補完

- 官民ファンド(例:産業革新投資機構)による出資

また、三菱UFJ銀行や三井住友銀行といったメガバンクも、長期融資やシンジケートローンを通じて企業の米国投資を資金面で支援します。

防衛関連支出も投資額に含まれる

今回の合意には、防衛装備品や航空機の購入も含まれています。日本政府はボーイング社製航空機の大量発注を予定しており、これも投資額の一部としてカウントされます。

国家財政からの直接支出はない

注目すべき点は、5500億ドルのうち、日本政府が財政支出として直接拠出する部分はほとんどないという点です。国債発行や税金による負担ではなく、あくまで「政府支援付き民間投資」として位置づけられているのです。

なぜ5500億ドルもの規模になったのか?

背景には、アメリカ側の関税引き下げ政策とのバーター取引があります。特にトランプ政権は、関税緩和と引き換えに海外からの大規模投資を求める交渉戦術を取っており、日本もそれに応じた形となりました。

この構図は、Nippon SteelによるU.S. Steel買収など、他の大型案件でも確認されており、アメリカ経済に対する日本の継続的な関与を示すものとなっています。

まとめ

項目 内容 投資総額 約5500億ドル(約80兆円) 資金源 民間企業の手元資金、社債、銀行融資、政府系融資支援 政府の財政負担 なし(主に信用補完や低利融資) 背景 米国の関税緩和政策に対する譲歩的対応

このように、日本のアメリカ向け投資は、財政負担を伴わず、民間と金融機関の協力によって支えられています。今後、この投資がどのように日米経済の連携強化に寄与するかが注目されます。

コメント